Selbst gerührte Kosmetika ist »Frische-Kosmetik«. Gerade die natürlichen Ingredienzen und der bewusste Verzicht auf Füllstoffe und starke Konservierungsmittel macht für viele Menschen, die sich diesem Hobby widmen, ihren besonderen Wert aus. Leider stehen sie vor einem Problem: Wasserhaltige kosmetische Produkte sind grundsätzlich mikrobiell nicht stabil und bieten ein ideales Milieu für die Vermehrung von Bakterien, Hefen und Pilzen. Dennoch ist es für die meisten Verbraucher nicht praktikabel, die eigene Kosmetik alle 5 Tage frisch anzurühren und sich den Cremetiegel allabendlich aus dem Kühlschrank zu holen. Für Menschen, die Kosmetik selbst herstellen, gibt es moderne und hautphysiologisch unbedenkliche Methoden, Produkte für einen realistischen Zeitraum zu konservieren.

In diesem Beitrag erfahren Sie zunächst, welche Bedeutung eine hygienische Herstellungspraxis und der Aspekt der Konservierung für Ihre Hautgesundheit hat. Ich möchte Sie für die Gefahr einer möglichen Verkeimung wasserhaltiger Kosmetikprodukte sensibilisieren und Sie überzeugen, wie wichtig eine verantwortungsvolle Konservierungsstrategie für Ihre Kosmetikprodukte ist.

Dossier »Konservierung«

- Kosmetik konservieren?

- Hygienisch arbeiten

- Den pH-Wert-kontrollieren

- Frei von Konservierungsmitteln?

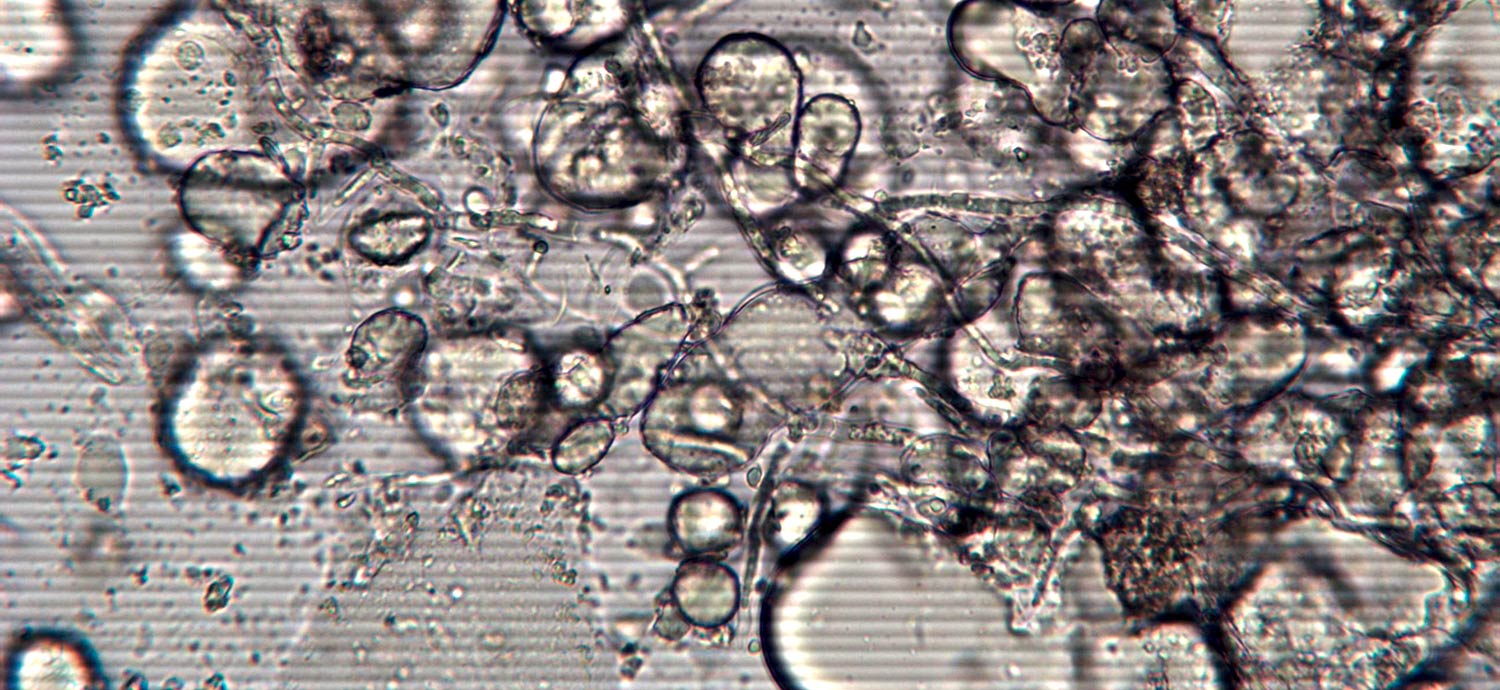

Das Artikelbild …

… ganz oben zeigt übrigens meine mikroskopische Aufnahme einer 14 Tage alten unkonservierten Creme, die geruchlich wie optisch einen absolut einwandfreien Eindruck machte. Erst das Mikroskop zeigte Pilz-Myzele, die sich durch die gesamte Creme ziehen. Wenige Tage später hätte ich sie als (vermutlich grünen) Flaum auf der Oberfläche gesehen. Was lernen wir daraus? Trauen Sie niemandem ohne entsprechende Nachweismöglichkeiten, der von seinen unkonservierten Cremes behauptet, sie seien »bisher immer einwandfrei« gewesen. Eine solche Aussage ist schlicht und ergreifend fahrlässig.

Die verkannte Gefahr: Verkeimung

Warum sind Mikroorganismen in Kosmetika überhaupt gefährlich? Zuviel Hygiene ist nach neuesten Erkenntnissen doch eher kontraproduktiv – oder?

Fakt ist: Wir haben körpereigene Mikroorganismen auf der Haut, z. B. Staphylococcus epidermidis, Micrococcus luteus und andere Bakterien, die die so genannte residente Flora bilden. Manche dieser Mikroorganismen produzieren Stoffwechselprodukte, die das Wachstum anderer vorhandener Bakterien und Pilze hemmen. Eine gesunde Haut zeichnet sich durch ein sinnvolles Zusammenspiel einer aus wenigen Arten bestehenden, symbiotischen Population an hauteigenen Mikroorganismen aus, die sich gegenseitig begrenzen und verhindern, dass sich Fremdkeime ausbreiten. Unsere Haut ist alles andere als steril, das ist korrekt.

Auch unsere selbst hergestellten Kosmetika sind nicht keimfrei. Unabdingbar ist jedoch, die Anzahl dieser Fremdkeime möglichst gering zu halten. Mit einer begrenzten Menge kann unsere hauteigene Keimbesiedlung umgehen und Fremdkeime eliminieren. Gefährlich wird es, wenn die Anzahl der Fremdkeime Überhand nimmt und durch ihre Stoffwechselprodukte sensible Prozesse unserer körpereigenen Mikroorganismen aus dem Gleichgewicht bringen. Meiner Wahrnehmung nach haben ein Großteil der Hautirritationen, die von »Selbstrührern« auf Wirkstoffe zurückgeführt werden, ihren Ursprung in nicht sorgfältig genug hergestellten, unzureichend konservierten oder zu lange aufbewahrten kosmetischen Produkten. Die Hautreaktionen können vielfältig sein: Unreinheiten und Unterlagerungen treten auf, die Haut wirkt gereizt, beginnt zu spannen, schuppt, zeigt Rötungen. Schnell wird der Verursacher in einem Rohstoff vermutet, die Rezeptur entsprechend geändert, neu gerührt, und alles scheint in Ordnung – bis nach 2–3 Wochen das Spiel von vorne beginnt und die gleichen Symptome auftreten. Ich habe dieses Phänomen in der Rührküche in meinem Beitrag »Ich glaube, ich habe ein Konservierungsproblem« 2008 beschrieben.

Eine Emulsion kann bereits eine für unsere Haut kritische Verkeimung aufweisen, ohne dass wir es ihr ansehen oder es am Geruch feststellen.

Heike

Vor allem Spaltprodukte (durch Zersetzung von Inhaltsstoffen in der Rezeptur) und Stoffwechselprodukte der Mikroorganismen wirken hautreizend und zelltoxisch. Veränderungen der Emulsionen nach einigen Tagen – ungewöhnliche Schaumbildung, deutliche Farbveränderungen, sichtbare Punkte usw. können Hinweise darauf geben, dass in dem Produkt Abbau- und Stoffwechselprozesse von Mikroorganismen abgelaufen sind (und zwar schon einige Zeit). In diesem Falle sollten Sie keine Kompromisse eingehen: Entsorgen Sie es!

Naturkosmetische Konservierungsstrategie

Ich habe Ihnen in der Rubrik »Kosmetikrohstoffe« eine Auswahl an bewährten Konservierungs-Alternativen zusammengestellt. Lesen Sie dort exakte Details zur Wirkungsweise, Verarbeitung und zur Einsatzkonzentration der Konservierer.

Bitte seien Sie sich bewusst, dass die hautfreundlichen Einsatzkonzentrationen unserer Konservierer, so wie der Hersteller sie empfiehlt, auf die extrem saubere Produktionspraxis in der Industrie ausgerichtet sind. In der heimischen Küche können wir diesen Standard nicht erreichen. Um so wichtiger ist, die Grundkontamination (das bedeutet: die mikrobielle Besiedlung, die ein Rohstoff und Produkt nach Herstellung hat – danach setzt die Vermehrung der Mikroorganismen und eine wachsende Verkeimung ein) eines selbst hergestellten Kosmetikums so gering wie möglich zu halten, um für 4–8 Wochen ein zuverlässig (sowie möglichst niedrig) konserviertes, hautgesundes Produkt verwenden zu können. Eine geringe Besiedlungsdichte ist Voraussetzung dafür, dass ein Konservierungsstoff überhaupt zuverlässig wirken und vorhandene Keime an der Vermehrung hindern und damit abtöten kann. Ist diese Besiedlungsdichte von Beginn an zu hoch, hilft auch ein korrekt dosierter Konservierer nicht mehr, weil Keime sich zu vermehren beginnen.

Hier besteht bei vielen »Selbstrührern« eine grundsätzlich falsche Vorstellung: »Unsere Produkte müssen ja nicht 30 Monate haltbar sein, sondern nur 4 Wochen, da reicht’s ja«, denken so manche – ein fataler Irrtum. Zuverlässige Konservierung bedeutet, dass ein Konservierer die mikrobielle Besiedlung (die Grundkontamination) eines Kosmetikums innerhalb eines bestimmten Zeitraums abtötet, so dass eine Vermehrung verhindert werden kann. Industrielle Kosmetikhersteller arbeiten mit einer zusätzlichen Konservierungsreserve: Das Konservierungsmittel wird so dosiert, dass auch neu eingebrachte Keime (z. B. durch Produktentnahme mit den Fingern) abgetötet werden können. Wir dosieren nach Herstellerangaben entsprechend, haben aber naturgemäß Produkte mit einer bereits deutlich höheren Grundkontamination. Konkret bedeutet dies: Unseren Emulsionen fehlt die Konservierungsreserve, und dies kann dazu führen, dass sie bereits nach kurzer Zeit eine kritische Besiedlungsdichte aufweisen, die zu negativen Hautreaktionen führen kann – noch bevor sie optisch, geruchlich oder in der Konsistenz verändert ist.

Jede Konservierung bedeutet einen Kompromiss zwischen dem Wunsch nach naturbelassener Kosmetik und dem Schutz unserer Haut vor schädlichen Stoffwechsel-Produkten von Mikroorganismen, die ihr nicht minder schaden können wie manche Konservierungsmittel.

Heike

Betrachten Sie das Herstellen von Kosmetik zuhause als professionelles Handwerk und arbeiten Sie penibel sauber. Mit Fachkompetenz hergestellte Produkte können qualitativ mit jedem industriellen Produkt konkurrieren. Es liegt einzig und allein an Ihnen. Im zweiten Beitrag dieses Dossiers, »Hygienisch arbeiten«, zeige ich Ihnen, worauf Sie achten müssen.

Neben im Handel erhältlichen naturkosmetikkonformen Konservierungsmitteln gibt es verschiedene Substanzen, die ein antimikrobiell wirkendes Konzept unterstützen, z. B. bestimmte ätherische Öle, Harnstoff, Sorbit, Glycerin und andere Substanzen. Das Problem ist, dass die erforderliche minimale Hemmkonzentration, um eine Wirkung zu erzielen, so hoch ist, dass sie nicht mehr im kosmetisch sinnvollen Rahmen liegt, weil zugleich andere, unerwünschte Wirkungen auftreten. Dennoch unterstützen Glycerin, ätherische Öle, manche Extrakte (z. B. Bartflechtenextrakt) oder Tinkturen (z. B. Benzoetinktur) die mikrobielle Stabilität und können die Gesamtwirkung der enthaltenen Konservierer optimieren. Es spricht nichts dagegen, sie zusätzlich einzusetzen – alleine auf sie verlassen sollten sich Selbstrührer in keinem Fall.

Hilfe aus dem Haushalt: der Dampfdrucktopf

2008 habe ich das erste Mal ein Haushaltsgerät ausprobiert und seine Effektivität schätzen gelernt: Den Dampfdrucktopf. Im Dampfdrucktopf können Sie Bechergläser, Glasstäbe, Glasflaschen und -dosen in 20 Minuten bei ca. 2 bar sterilisieren. Auch Gele auf Cellulosederivat-Basis oder Hyaluronsäure-Gele lassen sich im Dampfdrucktopf »autoklavieren« und annähernd keimfrei herstellen. Das ist auch sinnvoll, wenn wir zuhause ansonsten keine sterilen Bedingungen vorfinden: Ziel ist, die Grundkontamination eines Produkts so gering wie möglich zu halten, und das erreichen wir mit einem Dampfdrucktopf ganz hervorragend. Nutzen Sie dieses wertvolle Hilfsmittel. Vor allem für hypersensible und neurodermitische Haut sind diese keimarmen Wasserphasen eine Wohltat.

Auf Konservierung verzichten?

Es gibt Gründe, auf eine Konservierung verzichten zu wollen: Möglicherweise reagiert Ihre Haut sehr sensibel auf Zusatzstoffe oder Sie sind von allergischen Reaktionen betroffen? Es gibt durchaus eine Alternative; sie erfordert lediglich etwas mehr Aufwand. Achten Sie auf folgende Punkte, damit Ihre Haut gesund bleibt:

- Portionieren Sie Ihre Emulsionen in Kleinstgebinden und lagern Sie sie im Kühlschrank.

- Frieren Sie nicht benötigte Gebinde ein und lassen Sie es am Abend vor der Nutzung im Kühlschrank sanft auftauen (damit sich wenig Kondenswasser bildet).

- Optimal sind Pumpspender oder Tuben, die eine hygienische Entnahme des Kosmetikums erlauben. Ist das Produkt in einem Tiegel abgefüllt, entnehmen Sie es bitte konsequent mit sauberem Spatel.

- Brauchen Sie das Produkt binnen 5 Tagen auf, 3 Tage sind besser. Fragen Sie sich selbstkritisch, nach wie vielen Tagen im Kühlschrank Sie noch mit Appetit eine Quarkspeise mit frischen Früchten essen würden.

Eine gewissenhafte und hygienische Herstellung setze ich bei allen Punkten als selbstverständlich voraus.

Natur pur? Pflanzengele, Tee und Milch als Wasserphase

Pflanzengele (aus selbst pürierten Aloe-Pflanzen, Eibischwurzeln, Quittensamen, Chiasamen, Leinsamen usw.) und Teeaufgüssen aus eigener Produktion sind als Rohstoffe für kosmetische Produkte mit verlängerter Anwendungsdauer nicht geeignet – im Gegenteil. Sie sind »bug food« und beschleunigen den Verderb: Winzige organische Schwebstoffe fördern das Wachstum und die Vermehrung vorhandener Hefen, Pilze und Keime, die per se höhere Grundkontamination lässt jeden Konservierer nach kurzer Zeit an seine Grenzen stoßen. Verwenden Sie diese Zubereitungen ausschließlich frisch, d. h. für den sofortigen Gebrauch. Genau so werden diese pflanzlichen Präparate seit Jahrhunderten eingesetzt: Frisch hergestellt und frisch verbraucht.

Auch Frischmilch eignet sich nur für frisch angerührte Kosmetik für den sofortigen Gebrauch, da die vorhandenen Mikroorganismen, Proteine, Zucker usw. zu einer extrem schnellen Zersetzung mit Spalt- und Stoffwechselprodukten führen. Haben Sie schon einmal an dem Milchbehälter Ihres Kaffee-Vollautomaten gerochen – nachdem Sie gerade vorher die letzte Milch aufgeschäumt haben und ihn nun reinigen wollen? Er wird unangenehm riechen: Milchproteine »altern« schnell, sogar unter Kühlung. Halten Sie es wie Kleopatra und verwenden Sie Milch frisch – es muss ja keine Eselsmilch sein.

Wer pflanzliche Wirkstoffe und Proteine in Kosmetika für den längeren Gebrauch einsetzen möchte, sollte im Interesse seiner Haut auf kosmetische Alternativen zurückgreifen: Aloe-Vera- oder Milchpulver sind industriell aufbereitet und mikrobiell geprüft. Sauber gefilterte Tinkturen ohne Schwebstoffe und (qualitativ hochwertige) Öle bieten keine Angriffsfläche für Mikroben.

Problemfall Proteine

Proteine sind konservierungstechnisch schwierig: Dieses Foto zeigt eine unkonservierte O/W-Emulsion mit Symbioprot® M (früher Emulprot®). Es war ein Test, ich habe verschiedene Emulsionen hergestellt, am ersten Tag mehrmals etwas Creme mit einem Finger entnommen und sie verschlossen und unkonserviert ca. 14 Tage bei Raumtemperatur stehen lassen. Die Emulsion mit dem proteinbasierten Symbioprot® M war die einzige, die optisch Hinweise auf einen mikrobiellen Befall gab. Eine weitere haben Sie bereits oben im Beitragsfoto sehen können: Optisch einwandfrei, jedoch von Pilz-Myzelen durchzogen, die erst ein Blick durchs Mikroskop offenbarte.

Hydrolate

In der Naturkosmetik werden Hydrolate sowohl in Kaufkosmetik wie in DIY-Formulierungen gerne als Wasserphase zur Herstellung von rein wasserbasierten Tonern oder Emulsionen genutzt: Sie bieten einen leichten Duft und einen geringen Anteil an wasserlöslichen Inhaltsstoffen.

Sorgfältig selbst hergestellte Hydrolate, die noch ihren natürlichen Gehalt an ätherischen Ölen aufweisen, penibel sauber produziert und abgefüllt werden, sind zunächst weitgehend keimfrei. Dies gilt für Kaufprodukte leider selten. Durch die Abfüllung des Hydrolates aus der Destille des Erzeugers in große Gebinde für den Zwischenhändler, anschließend in kleinere Gebinde für den Endverbraucher kann es zu unerwünschten Kontaminationen kommen, insbesondere bei unkonservierten Hydrolaten. Wurden sie nicht gefiltert, können winzige, auf den ersten Blick nicht sichtbare, organische Schwebstoffe zurückbleiben, die im Laufe der Zeit agglomerieren und als Schlieren oder Klumpen sichtbar werden.

Mir liegen Laboranalysen von Kunden vor: Teilweise weisen optisch und olfaktorisch einwandfreie unkonservierte Hydrolate bereits bei Öffnung des Gebindes Keimzahlen auf, die sie gemäß Kosmetikverordung für »eine Anwendung im Augenbereich, auf Schleimhäuten oder bei Kindern unter drei Jahren« ungeeignet machen. Besonders bedenklich ist jedoch, dass bei Öffnung einwandfreie, unkonservierte Hydrolate nach Produktentnahme trotz gekühlter, verschlossener Aufbewahrung nach 4 Wochen hohe Keimbelastungen aufwiesen. Ich selbst habe mehrfach Hydrolate absolut seriöser Anbieter mit bestem Ruf gekauft, die direkt nach Öffnung einen sehr hohen, alkalischen pH-Wert aufwiesen – Zeichen für ein inhaltsleeres Restprodukt, das lediglich den Vorteil eines leichten Dufts aufweist.

Bitte machen Sie sich bewusst, dass kommerzielle Hydrolate ein Beiprodukt (um nicht zu sagen »Abfallprodukt«) der Ätherisch-Öl-Produktion sind – hier wurde schlicht ein kommerzielle Potential eines Produkts erkannt, das noch bis vor relativ kurzer Zeit (oft direkt auf dem Feld neben der fahrbaren Destille) einfach weggeschüttet wurde. Kommerziellen Hydrolaten werden die ätherischen Öle annähernd vollständig entzogen, um diese separat vermarkten zu können. Zurück bleibt ein leicht duftendes Produkt ohne nennenswerte Inhaltsstoffe, das unkonserviert kaum gegen mikrobiellen Befall geschützt ist. Es gibt Manufakturen, die Hydrolate in kleinen Mengen destillieren und sie verkaufen, ohne vorher ätherische Öle abzuziehen. Die Produktion ist naturgemäß zeit- und kostenintensiv, sodass es sich durchaus lohnen kann, als Verbraucher in eine eigene Destille zu investieren. Auch fehlt diesen Kleinanbietern in der Regel das Geld, um Analysen durchzuführen: Bei Kleinstdestillationen stehen die Kosten in keinem Verhältnis zu dem zu erzielenden Gewinn. Sie müssen sich also darauf verlassen, dass diese Anbieter absolut sauber herstellen und abfüllen.

Mein Rat: Geben Sie gekaufte Hydrolate in die heiße Wasserphase, bevor sie mit der Fettphase verarbeitet wird. Dies kann eine eventuell vorhandene mikrobielle Belastung verringern. Aufkochen ist noch besser, beeinträchtigt jedoch u. U. den Geruch. Am sichersten: Kaufen Sie ausschließlich vorkonservierte Hydrolate oder investieren Sie in eine eigene Destille und stellen Sie Ihre Hydrolate selbst her. Konservieren Sie sie direkt nach der Herstellung (z. B. mit Dermosoft® 1388 eco oder Pentylenglycol). Testen Sie nach Anbruch regelmäßig den pH-Wert, prüfen Sie, ob sich organische Agglomerate zeigen. In der Naturkosmetik-Herstellung sind Hydrolate eine große Schwachstelle, denn sie bilden dort sehr oft die Wasserphase, die sensibelste Phase einer Emulsion.

Umstrittende Konservierungsmittel

Grapefruitkernextrakt

Ein Produkt wird nach wie vor als natürliche Konservierungs-Alternative propagiert und ist Thema diverser populärwissenschaftlicher Buchpublikationen: Grapefruitkernextrakt (GKE). Grapefruitkernextrakt wird aus Pressrückständen der Saftproduktion (Fruchtfleisch und Kernen) in einem Walz- und Mahlverfahren unter Einsatz von Glycerin als Auszugsmittel erzeugt; fertige Produkte bestehen aus ca. 33 % V/V (Volume to Volume, Volumenanteil) Grapefruitkernextrakt und 67 % Glycerin; der prozentuale Reinanteil des Extrakts beträgt daher real ca. 20 %.

Die Wirkungsversprechen sind hoch: Neben angeblich antibiotischen Eigenschaften soll GKE Wirksamkeit gegen 800 verschiedene Bakterien- und Virusstämme sowie gegen 100 Pilzstämme aufweisen – ohne toxische, irritative oder allergene Nebenwirkungen zu zeigen. In wissenschaftlicher Literatur fehlen jedoch entsprechende Nachweise bis auf wenige Ausnahmen, bei denen sich jedoch herausstellte, dass die beschriebene Wirkung Folge eines Zusatzes an Methylparabenen, Triclosan oder Benzethoniumchlorid war.1 Tatsächlich entsteht Benzethoniumchlorid bei der Herstellung von Grapefruitkernextrakt durch Zusatz von Ammoniumchlorid und Ascorbinsäure zum pulverisierten, sprühgetrockneten Extrakt (aus Nebenprodukten der Saftproduktion) unter Erhitzung und Druck.2

The main active components in the finished product are a group of quaternary ammonium chlorides, including benzethonium chloride […] or a compound nearly identical to it, that make up about 8-17% of the product. Benzethonium chloride is a well-known synthetic antiseptic agent; it is not added to the grapefruit extract, but is formed from the original grapefruit flavonoids by the ammoniation process.

Übersetzt: »Die wichtigsten aktiven Bestandteile des Endprodukts sind eine Gruppe von quaternären Ammoniumchloriden, darunter Benzethoniumchlorid […] oder eine nahezu identische Verbindung, die etwa 8-17 % des Produkts ausmachen.Benzethoniumchlorid ist ein bekanntes synthetisches Antiseptikum, das dem Grapefruitextrakt nicht zugesetzt wird, sondern aus den ursprünglichen Grapefruitflavonoiden durch das Ammonisierungsverfahren gebildet wird.«

2 Produktaussage des Herstellers Jintu über »Seed-A-Sept Liquid« (originale Quelle)

Immer wieder tauchen auf dem Markt vereinzelt Kosmetika auf, die angeblich mit wirksamem »natürlichen« GKE konserviert seien; bei näherer Untersuchung handelt es sich um kosmetische Formulierungen, die (neben entsprechend steriler Produktionsweise) durch die Gesamtkomposition und Synergie verschiedener Substanzen (z. B. ätherische Öle, Vitamine, mehrwertige Alkohole und Antioxidantien) konserviert werden.

Einige Shops bewerben Grapefruitkernextrakt als »Konservierungs-Zusatzstoff«. Grapefruitkernextrakt hat tatsächlich einen sauren pH-Wert, und einige Inhaltsstoffe legen eine antioxidative Wirkung nahe. Allerdings ist es nicht der pH-Wert alleine, der eine Substanz zu einem geeigneten pH-Wert-Korrektor macht. Zitronensäure z. B. wirkt zusätzlich als Chelatbildner und bindet Metallionen an sich, die Fette schneller oxidieren lassen – eine natürliche Alternative für umstrittene synthetische Zusätze. Milchsäure hingegen zeigt eine effektive feuchtigkeitsbindende Wirkung. Beide – Milch- wie Zitronensäure – sind hautphysiologisch (sie werden auch von der Haut selbst produziert) und bieten darüber hinaus in entsprechender Kombination mit Natriumcitrat oder -laktat einen wirkungsvollen pH-Wert-Puffer, der diesen im Endprodukt stabil hält und damit die konservierende Leistung einiger naturkosmetischer Konservierungsmittel über einen langen Zeitraum garantiert. Aus diesem Grund haben sich beide in der Kosmetikherstellung als bewährte und zuverlässige pH-Wert-Korrektoren etabliert. Grapefruitkernextrakt hat keinen dieser Vorteile. Es ist sinnvoll, eine Konservierungsstrategie durch einen leicht sauren pH-Wert zu unterstützen, aber bitte tun Sie dies mit aus kosmetikchemischer Sicht sinnvollen Rohstoffen.

Was immer Grapefruitkernextrakt auch für Vorteile haben mag, konservierende Wirkungen weist er nur dann auf, wenn höchst umstrittende Konservierungsstoffe enthalten sind.

Die Herstellung eines Extrakts aus Nebenprodukten der Lebensmittelproduktion ist durchaus empfehlenswert: Nebenprodukte aus der Lebensmittelproduktion sind wertvolle organische Ressourcen und als kosmetische Rohstoffe ethisch deutlich besser zu bewerten als Rohstoffe, deren Anbauflächen mit denen für die Nahrungsmittelproduktion konkurrieren. Wenn Sie Grapefruitkernextrakt verwenden möchten, bietet sich an, Kerne Ihrer im Bioladen erworbenen Grapefruits zu sammeln, aufzureinigen und einen wässrig-ethanolischen Extrakt herzustellen – oder Sie kaufen einen Extrakt bei einem Anbieter, der ihn als antioxidativen Wirkstoff anbietet und nicht versucht, dieses Produkt als kokonservierend zu vermarkten, weil er einen leicht sauren pH-Wert hat.

Parabene

Die Hobbythek® hat ein Gemisch aus Parabenen als Lösung im Angebot, Paraben K aus Estern der Para-Hydroxy-Benzoesäure (4-Hydroxy-benzoesäure), exakt Methylparaben und Propylparaben. Sie sind im schwach sauren bis neutralen Bereich am wirksamsten. Problematisch ist, dass in Onlineshops die Einsatzkonzentration immer noch mit »1 bzw. 2 Tropfen pro 10 g Endprodukt« angegeben wird statt korrekte Prozentangaben zu nutzen.

Methyl- und Ethylparaben sind gemäß der EU-Kosmetik-Verordnung bis zu einer Konzentration von 0,4 % erlaubt, in Mischungen bis 0,8 %.

Der Grenzwert für Propyl- und Butylparaben liegt seit seit 2013 bei 0,14 % (weil die Datenlage aktuell noch zu gering ist, um die Wirkungen einschätzen zu können). In Babyprodukten für den Windelbereich sind beide seit 2015 nicht mehr erlaubt. Bis eine gesundheitliche Bewertung durch genügend Daten möglich ist, sollte laut BfR auf »die Verwendung von Isopropyl-, Isobutyl-, Pentyl- und Phenylparaben […] verzichtet werden«.

Benzylparaben ist aktuell nicht als Konservierungsstoff für kosmetische Mittel zugelassen.

Da ihre Wasserlöslichkeit schlecht ist, werden Parabene oft als Lösung angeboten; Paraben K der Hobbythek verwendet dazu den leicht mandelartig riechenden Benzylalkohol. Ihre Verwendung in Naturkosmetik ist umstritten, obwohl Methyl- und Propylester als gesundheitlich unbedenklich gelten, für Lebens- und Arzneimittel zugelassen und gut erforscht sind. Im Allgemeinen sind sie gut verträglich und lösen sehr selten allergische Reaktionen aus. Es gibt auch pflanzliche Konservierungsmittel, die eine in der chemischen Struktur den Parabenen entsprechende Substanz enthalten: Parahydroxy benzoic acid, z. B. im Extrakt von Lonicera japonica, das japanische Geißblatt (engl. Japanese Honeysuckle). Kosmetische Produkte mit diesem Wirkstoff werden als parabenfrei ausgezeichnet; chemisch ist dies durchaus diskutierbar.

2004 gerieten Parabene durch Ergebnisse einer Studie über parabenhaltige Deodorantien in Verbindung mit Brustkrebs in die Schlagzeilen10. Diese eine Studie zeigte jedoch deutliche Schwächen: Es blieb unklar, ob die in der Studie genannten 20 Proben tatsächlich von 20 verschiedenen Personen stammten, welches Geschlecht und welches Alter sie hatten, wie der Auftrag der Kosmetika erfolgte und in welcher Dosierung.

Bis heute sind ursächliche Zusammenhänge zwischen der Verwendung parabenhaltiger Produkte und möglicher östrogener und karzinogener Wirkungen von Parabenen nicht eindeutig geklärt; das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) kam in einer Stellungsnahme von Februar 2004 zu dem Schluss8:

Allein aufgrund der Tatsache, dass Parabene in Tumorgewebe von Brustkrebskranken enthalten sein könnten, lässt sich nach Meinung des Institutes noch kein ursächlicher Zusammenhang zwischen diesen Stoffen und der Entstehung von Brustkrebs herstellen.

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), 2004

2011 wurde diese Einschätzung bestätigt9. Daran hat sich bisher, im Jahr 2024, grundsätzlich nichts geändert: Auf der Webseite des Bundesinstituts für Risikobewertung gibt es momentan keine aktuellen Beiträge zum Stichwort »Parabene«. Aus meiner Sicht ist es dennoch sinnvoll, auf Parabene zu verzichten, auch wenn ich sie für zuverlässige und sichere Konservierungsmittel halte. Dies möchte ich gerne kurz begründen:

Aktuell werden vor allem die östrogenen Wirkungen von Parabenen diskutiert, die sich durch ihre alltägliche Präsenz und die daraus resultierende addierende Wirkung ergeben: Sie befinden sich in Lebensmitteln, in Kleidung, in den meisten Kosmetika. Problematisch ist also nicht ihre Präsenz in einem einzelnen Kosmetikum, sondern dass wir (in der Regel ohne es zu wissen) im Alltag so vielen Parabenen ausgesetzt sind, dass sie möglicherweise als Summe eine kritische Menge erreichen könnten. Im Zweifelsfalle ist eine mit Parabenen konservierte Creme ganz sicher weniger gefährlich als eine verkeimte. Unabhängig davon habe ich aufgrund der bis heute publizierten Ergebnisse die persönliche Entscheidung getroffen, in meinen selbst hergestellten kosmetischen Produkten keine Parabene einzusetzen, zumal es in meinem Augen wirkungsvolle und verträgliche Alternativen gibt, die für meine Einsatzsituation passen.

Fazit

Ich hoffe, dass ich Sie überzeugen konnte: Sobald Wasser im Produkt ist, müssen wir uns über eine zuverlässige Konservierungsstrategie Gedanken machen – im Interesse unserer Hautgesundheit.

Hier geht es zum zweiten Teil des Dossiers »Konservierung«. Darin erfahren Sie die »Dos and Don’ts« der Konservierung.

Quellen

- Th. von Woedtke, B. Schlüter, P. Pflegel, U. Lindequist: Aspects of the antimicrobial efficacy of grapefruit seed extract and its relation to preservative substances contained. Pharmazie. 1999 Jun; 54 (6): 452–6.

- Kantonales Laboratorium Basel: Kosmetika und Grapefruitkern-Extrakte / Quaternäre Ammoniumverbindungen. Bericht 46/2004.

- M. Gloor, K. Thoma, J. Fluhr: Dermatologische Externatherapie. Berlin: Springer-Verlag, 2000

- Eberhard Heymann, Haut, Haar und Kosmetik. Verlag Hans Huber 2003

- Dr. Hans Lautenschläger: Mindesthaltbarkeit und Konservierung. Beauty Forum 2004 (6), 68–69

- Dr. F. Ibarra: Konservierungsmittelfreie Konzepte für die Natur-Kosmetik. Natürliche Rohstoffe für natürliche Produkte. In: B. Ziolkowsky (Hrsg.): Kosmetikjahrbuch 2007. Augsburg: Verlag für chemische Industrie 2007

- Ulrike Alberg: Wasserhaltige Hydrophile Salbe DAB mit suspendiertem Hydrocortisonacetat – Einfluss von Ethanol auf die Mikrostruktur der Creme, Arzneistofffreigabe und Arzneistoffpermeation durch humanes Stratum corneum. Dissertation, Universität Braunschweig, 1998

- Stellungnahme des Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), 2004 (Quelle)

- Stellungnahme des Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), 2011 (Quelle)

- P. D. Darbre, A. Aljarrah, W. R. Miller, N. G. Coldham, M. J. Sauer, G. S. Pope: Concentrations of parabens in human breast tumours. In: Journal of Applied Toxicology, 2004; 24: 5–13 (Quelle)